涪江潼南段共长66.7公里,是长江上游的一级支流,是涪江在重庆流域的最上游。过去多年,潼南涪江两岸堡坎、坡地、崖壁、荒地(以下简称“坡坎崖”)随处可见,因地形限制,部分坡坎崖或杂草丛生,或土石裸露,逐渐成为废弃角落,城乡风貌大煞风景,也直接影响长江生态屏障建设成效。

近年来,重庆市潼南区坚决扛好筑牢长江上游生态屏障重大政治责任,抢抓成渝地区双城经济圈建设和渝西地区一体化高质量发展等历史机遇,立足“两岸青山·千里林带”等林业重点工程项目营造林建设,以“建成区、园区及码头绿化美化”和“生态示范林建设”为切口,自“小”处入手,从“小”增“美”,为全境植“绿”,探索江岸立体生态修复新模式,聚力推进美丽重庆建设,打造具有川渝影响力和潼南辨识度的“‘小微’绿化 大美城乡”标志性品牌。全区近3年共实施“建成区、园区及码头绿化美化”“生态示范林建设”等各类“小微”绿化28处,覆盖全区涪江两岸8个镇街、3个园区,绿化面积达6800亩,惠及市民近25万。2023年潼南区“两岸青山·千里林带”指标在“生态报表”中排名并列全市第1、A档。

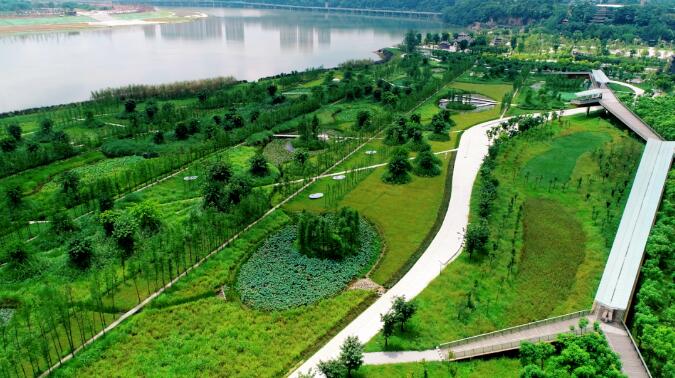

日前,涪江潼南左右两岸蝶变一新,颜值气质兼备,随处推窗见绿、出门见景、四季见花、游人如织,市民幸福感“爆棚”,彰显出“色”“香”浓郁、绿满潼南的森林城市魅力。

坚持“科学绿化”谋“出新”。一是高位推动“顶格”部署。潼南区委、区政府高度重视,将“两岸青山·千里林带”建设纳入区十四届历次全会、每年政府工作报告、全区党建统领“三项重点任务”高位部署,将“建成区、园区及码头绿化美化”“生态示范林建设”纳入全区城市提升大会具体安排,纳入全区推进成渝地区双城经济圈建设、推进美丽重庆建设任务,先后专题研究调度“两岸青山·千里林带”建设工作12次,邀请区人大代表和政协委员调研视察3次,向区人大常委会和区总林长汇报工作推进情况5次,形成区领导抓总、林业部门牵头、镇街主责落实、区级部门协同的推进机制。二是摸清底数“精准”扩容。从严落实耕地保护政策,以国土“三调”数据为基础,委托专业机构精细开展外业调查,依托《重庆市潼南区国家森林城市建设总体规划(2017—2026年)》和《潼南区“两岸青山·千里林带”总体规划(2021—2030年)》,充分利用城市消极空间、园区码头零星空地、斑块节点空地等地块,科学选取绿化用地地块28个,实行落地上图精准化管理,扩大全区绿化美化空间300亩。三是因地制宜“科学”选树。根据建成区、园区及码头地块类型,坚持适地适树,主要栽植柏木、栾树、楠木等抗性较强的长寿树种和黄桷树、银杏、香樟等彰显文化的特色树种,以及樱花、海棠、美人梅、桃树、李树等彩色树种,科学采用高低错落、林相互补排列配置,混交种植一批阔叶林、灌木林、彩叶林,构建健康的森林生态系统,基本形成“让森林走进城市,让城市拥抱森林”的森林城市框架。

坚持“提质增绿”建“出彩”。一是多元投入有保障。区绿委会牵头,统筹区城管、城投集团、工投集团、教育和林业等单位,整合市级、区级财政资金5000余万元,专项用于全区涪江两岸28处“建成区、园区及码头绿化美化”“生态示范林建设”。同时,探索推行“公司+专业合作社+农户”等造林管护新模式,积极引导8家经营主体投资3800万元参与建设,保障投入应到尽到。二是多维建绿有突破。以城市更新为主,坚持“宜绿则绿、应绿尽绿”原则,实施完成涪江北岸东安大桥两侧生态修复、火车站前大道绿化、潼南东收费站至H1道路坡崁崖整治等一批标志性绿化工程,累计实施坡坎崖绿化美化300亩、治理水土流失2000亩,打造生态示范林3000亩。特别是在涪江流域城区段,新栽植乔木2万株,补植补造12000平方米淹没区域,新增城市口袋公园和街头绿地3个、城市绿地350亩,形成2.2公里滨河廊道,全面提升了涪江国家湿地公园生态功能,成为市民新打卡地。涪江沿线8个镇街,以建成区行道树美化与荒山绿化美化相结合,绿化通道28公里,通道绿化率达到85%以上。三是多向发力有硬招。以“3·12植树节”“3·21国际森林日”“8·15全国生态日”为契机,在建成区设置义务植树基地3处,举办全民义务植树集中活动4次,发挥党员“双报到”作用,发布线上尽责活动102场次,区级领导率先垂范,全区200余家行政事业单位、学校、医院、企业和23个镇街主动尽责,带动参与人数达68.08万余人次,义务植树398.74万株,全民义务植树尽责率90%以上,“云端”植树、“码上”尽责成为建成区绿化建设新常态。