统计分析 第22期 凝心聚力七十载 逐梦前行向未来——新中国成立70周年潼南经济社会发展成就综述

70年沧桑巨变,70年披荆斩棘。1949年新中国成立以来,潼南在党中央、国务院和市委、市政府的领导下,坚持以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,锐意进取,励精图治,奋发图强,战胜重重困难,实现了从贫穷落后、缺乏生机到人民富足、充满活力的历史巨变,七十载的砥砺奋进,凝心聚力,让潼南经济社会发展取得了辉煌成果:经济实力显著提升,产业结构不断完善,社会事业全面拓展,城市面貌日新月异,交通网络四通八达,居民收入显著提高,民生福祉不断增进。

一、七十载风雨谱华章:国民经济高速发展,居民收入显著提高

奔腾的涪江水,见证了潼南70年来经济总量的不断扩张,综合实力的不断增强。

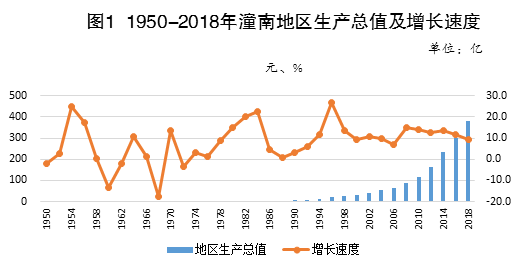

新中国成立初期,潼南经济总量十分低下,综合实力十分贫弱,人民吃不饱、穿不暖,1949年,地区生产总值仅0.21亿元,农村居民人均可支配收入仅29元。70年后的今天,无论是经济总量还收入水平都大幅度提高,综合经济实力明显提升,2018年,潼南实现地区生产总值380.95亿元,是1949年的1814倍,年均增长8.6%,年均增长速度高于重庆0.1个百分点。同期,农村居民人均可支配收入达到15204元,是1949年的524倍,年均增长9.5%。

在70年的发展历程中,潼南人民在社会主义建设的道路上艰苦探索,抢抓机遇,埋头苦干,走过了一段段曲折蜿蜒的苦难路,留下了一串串艰辛的脚印,也实现了一次次历史性的跨越。

(一)开创基业,初始发展阶段(1949-1978年)

新中国成立后,潼南人民在党中央的领导下团结一心,在一片废墟上众志成城谋生产、促发展,居民收入和消费水平迅速提高。地区生产总值由1949年的0.21亿元增加到1957年的0.35亿元,年均增长10.3%,农村居民人均可支配收入从1949年的29元增加到1957年的68元,年均增长11.2%。特别是1953-1957年 “一五”计划时期,地区生产总值年均增长速度达14.9%,其中1954年增长24.7%。

1958-1962年,由于“大跃进”运动和连续三年的自然灾害,人民生活陷入困境;1963-1965年间执行的“调整、巩固、充实、提高”八字方针使生产得到一定恢复和发展;但是,1966-1976年爆发的“文化大革命”使全区经济再次受到重创,经济萎缩,流通受阻,日常消费品实行定量供应,严重抑制了居民收入和消费增长。1978年,潼南地区生产总值为0.94亿元,是1949年的4.5倍,年均增长4.7%;农村居民人均可支配收入117元,是1949年的4.0倍,年均增长4.9%。

总的来说,新中国成立初期到改革开放前,潼南经济社会发展较缓慢,城乡居民生活水平较低,但居民生活趋于安定并有初步改善。

(二)改革攻坚,高速发展阶段(1979-2012年)

1979-2000年,快速发展,奔向小康的腾飞阶段。党的十一届三中全会后,我国工作重心转移到经济建设和实行改革开放上来。经济体制及分配机制改革开始,“大锅饭”式的平均主义被打破,提高了劳动者的生产积极性,极大地促进了企业生产的发展。农村家庭联产承包责任制的推行,使得农业劳动生产率大大提高,农村的剩余劳动力大量向非农产业转移,个体和私营经济开始出现,潼南经济发展速度明显加快,经济实力明显提升,农村居民人均可支配快速增长,地区生产总值由1.02亿元增至31.23亿元,年均增长10.8%;农村居民人均可支配收入由131元增至2103元,年均增长14.1%。

2001-2012年,持续发展,总体增长的巩固阶段。新世纪开始我国全面建设小康社会,2001年中国正式加入WTO,改革开放进入新的发展阶段,出现了新形势、新矛盾、新问题。在邓小平理论和“三个代表”重要思想指导下,潼南树立和落实科学发展观,顺应国内外形势发展变化,坚持理论创新和实践创新,不断完善社会主义市场经济体制,居民收入有所波动,但总体保持了稳定持续发展,地区生产总值由34.43亿元增至162.75亿元,年均增长12.5%;农村居民可支配收入由2187元增至8422元,年均增长13.0%;城镇居民人均可支配收入由5632元增至20288元,年均增长12.4%。

(三)统筹兼顾,高质量发展阶段(2013-2018年)

2013-2018年,结构优化,由量转质的提升阶段。党的十八大以来,潼南全面落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政治生态,做到“四个扎实”的重要指示要求,坚定不移走好“三条路子”,集中力量抓好“三个赋能”,扎实推进“四个做大做强”“四个巩固”“四个创建”,主动适应经济新常态,推进供给侧结构性改革,不断加大民生领域投入,实现城乡居民收入全面增长,经济社会保持了稳中向好的发展态势,地区生产总值由190.77亿元增至380.95亿元,年均增长11.8%;城镇居民收入由22276元增至33596元,年均增加2264元,年均增长8.6%;农村居民收入由9508元增至15204元,年均增加1139元,年均增长9.8%。

二、七十载结构谋调整:经济结构日趋优化,发展协调性明显增强

庄严的大佛寺,目睹了潼南70年来经济结构的不断优化,三次产业结构的协调发展。

70年来,潼南经济结构不断调整。新中国成立初期,产业结构落后,所有制结构单一,地区发展不充分不协调,十一届三中全会确立改革开放以后,潼南不断优化产业结构,持续改善需求结构,非公有制经济蓬勃发展,区域经济协调发展不断推进,经济结构发生深刻变化,逐步迈向高质量发展。

(一)产业结构不断优化

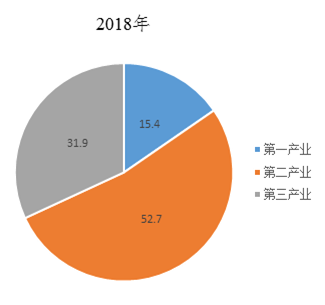

新中国成立初期,潼南经济发展十分落后,产业结构极不合理,工业一穷二白,商品短缺,市场萧条,因此以自然经济为主导的农业在经济中占据绝对主导地位。1952年,第一产业增加值占GDP的比重达到90.8%,三次产业结构为90.8: 1.5: 7.7,二、三产业占比不足10%。改革开放以来,工业化、城镇化发展速度加快,农业基础地位不断加强,工业和服务业发展水平不断提高,一产业占比不断降低,二、三产业协调拉动,三次产业发展逐步走向融合。2018年,三次产业增加值占GDP比重调整为15.4:52.7:31.9,经济呈现多元发展、转型升级的良好态势。

图2 1952年和2018年潼南三次产业结构

单位:%

单位:%

(二)多种所有制经济共同发展

改革开放以来,潼南通过大力发展个体私营经济,大量引入民间资本,建设多元化市场主体等一系列举措,使得非公有经济从无到有,所有制结构由单一的公有制经济逐步转变为多种所有制经济共同发展,且公有制经济占比不断下降,非公经济逐渐成为经济增长的重要支撑。2018年,公有制经济增加值114.1亿元,增长6.9%,占GDP比重为29.9%;非公有制经济增加值达266.9亿元,增长10.7%,增速较公有经济高3.8个百分点,占GDP比重为70.1%,占比较2011年提高15.4个百分点。

(三)居民收入更加多元

从吃“大锅饭”的绝对平均分配到按劳分配为主多种分配方式并存分配制度的转换,大大唤起了劳动者的生产积极性,居民收入快速增长,收入来源也不再是唯一的家庭经营性收入。伴随着社会主义市场经济体制确立后,城镇经济发展环境持续向好,非公有制经济迅速增长,经济活力明显增强,资本市场、房地产市场蓬勃发展,居民就业、创业和投资途径逐步拓宽,社会保障兜底作用增强,收入来源更趋多样化。2018年,全体居民人均可支配收入24813元,其中工资性收入11927元,占48.1%;经营净收入5500元,占22.2%;财产净收入1573元,占6.3%;转移净收入5813元,占23.4%。

(四)现代农业从无到有

70年来,潼南坚持多功能、大循环、绿色化、现代化发展农业,着力从基础设施、技术指导、品牌培育、市场开拓等方面入手做大做强做绿现代农业,大力发展蔬菜、柠檬、粮油等7个特色产业,打造全市柠檬百亿级产业链发展核心区,加快建成全国现代农业示范区,获得“三品一标”327个,其中无公害农产品191个、绿色食品89个、有机食品44个、农产品地理标志3个,“潼南绿”、“汇达柠檬”系列产品亮相央视走向全国,实现了现代农业从无到有的飞跃。2018年,潼南农业总产值达83.64亿元,粮食总产量达到37万吨,油料产量5.0万吨,蔬菜产量197.62万吨,水果产量6.2万吨,是重庆、成都名副其实的“菜篮子”、“米袋子”、“后花园”。

(五)工业产业壮大升级

新中国成立初期,潼南工业结构简单单一、设备简陋、工艺落后且都以密集型工业为主,基础十分薄弱。随着改革开放步伐的迈进,紧紧围绕“工业强区、科技兴区”的目标,坚持工业与城市互动,重点做大做强传统农产品精深加工、环保科技产业,精细化工、电子信息等新兴产业,开创了工业高速增长,结构转型升级,核心竞争力全面提升的大好局面,同时形成了一批重点项目支撑,速钰智能装备、鹏鑫达电子、优弘智能医疗、新久融科技等项目建成投产,天圣制药、檬泰等项目开工,汇达柠檬NFC果汁生产线、泰盛维尔美二期等项目提速推进,生产智能手机3320.5万部,被认定为全市特色产业(手机)示范基地。2018年,工业增加值达到108.55亿元,占GDP比重为28.5%;规模以上工业企业226家,总产值达到332.2亿元,其中战新产业产值85.2亿元。

三、七十载基建更完善:基础建设突飞猛进,城市面貌日新月异

雄伟的涪江桥,印证了潼南70年来城市的不断变迁,各项基础设施的不断完善。

70年来,潼南抓基建、建枢纽,极大的缓解了基础设施瓶颈制约,城市建设加快推进,城镇化率持续提升,城乡面貌焕然一新。

(一)交通运输更加便捷

新中国成立初期,潼南基础设施建设相当薄弱,生产生活和人们出行都受到了极大的影响。70年来,潼南抢抓机遇,大力投入人力、物力、财力完善基础建设。2006年,占地10368平方米,总投资350万元的潼南火车站建成并启用,年均吞吐货物量29.47万吨,日均客运量达5781人次,实现了潼南铁路从无到有的历史性突破,极大的方便了货物运输和人民群众的出行。2018年,公路里程由1978的373公里增至3462.03公里,增长9.3倍,境内国省道公路总里程365公里,实现了行政村通畅率100%目标。建成高速1条,即渝遂高速公路,境内里程29公里,距重庆93公里,距成都190公里;在建高速2条,其中潼荣高速境内75公里,计划2019年通车,连接潼南、大足、荣昌,延伸至四川南充、泸州,合潼安高速境内47公里,计划2020年通车,连接合川、潼南、安岳,是重庆两江新区和成都天府新区两个国家级新区的快速通道;拟建高速1条,即渝遂高速扩能,目前正开展前期工作,计划2019年动工,干支相连、远近结合、四通八达的公路网络已基本形成。逐步完善的交通体系,让潼南从新中国成立时的“走不了”向“走得快”、“走起爽”方向发展,驶上发展的“快车道”。

(二)城市面貌焕然一新

新中国成立以来,潼南在推进城市交通快速发展的同时,对城市建设投入也不断的增大,城市基础设施水平明显提高,城市综合功能明显增强,城市形象不断提升,城市环境更加优美,焕然一新的城市建设使得潼南越来越宜居宜业。“十三五”以来,潼南强力推进“东下北移西进”战略、“再造一个新潼南”,着力构建“城区为中心、区域中心镇为支撑、边贸镇为辐射”的“一心三点多极”组团式的城镇体系,不断完善城市基础设施建设,围绕打造川渝合作示范区的要求,高起点规划和建设城市基础设施,深化基础设施建设跨区域合作,全面提升城市基础设施保障能力,增强合作示范区发展支撑能力。近年来,着力优化城市道路网布局,形成由快速路、主次干道和支路构成的功能明确、级配合理的城市路网体系,高标准实施金福新区开发、高标准建设“隆鑫大型商业综合体”,积极推进棚户区(城中村)改造,提升城市宜居水平。建成莲花大桥、金佛大桥、东安大桥、涪江大桥4座城市大桥,交通枢纽日趋完善,拥堵现象得到有效改善。建成4座城区垃圾压缩站,城镇生活垃圾无害化处理率100%,统筹规划和建设城乡给水、排水、污水、燃气、通信、电力和固废垃圾处理设施,探索海绵城市、地下综合管廊合作共建工作,逐步建成覆盖全城、配套周边的现代化市政基础设施体系。建成并对外开放公园33个(其中重庆涪江国家湿地公园试点2017年通过国家验收),面积达310.85公顷,区绿化覆盖率达41.8%,人均公园绿地面积达13.1平方米。启动国家森林城市创建,新增鲜花隔离护栏18公里,城市新增绿量28.3万平方米,老百姓生活环境更加清爽干净宜居。2018年,潼南城镇化率达53.91%,较2000年提高39.31个百分点,城镇常住人口38.85万人,是2000年的3.6倍,

四、七十载社会强建设:教科文卫更上层楼,社会事业全面拓展

灿烂的油菜花,展现了潼南70年民生福祉的不断增进,各项事业单位的不断发展。

70年来,潼南在经济快速发展的同时,始终把解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题作为重中之重,不断加大民生投入,保基本、兜底线、建机制,让人民群众切切实实得到实惠,获得感、幸福感、安全感不断增强。

(一)教育事业提升优化

新中国成立以来,潼南坚持把教育优先发展战略作为提升潼南核心竞争力的第一要素,纳入全面建设小康社会和构建和谐潼南的重要目标,采取一系列重大措施推动教育事业发展,优化教育规划布局,强化优质教育资源引进,支持社会办学,发展优质教育,提升全链条教育质量。2018年,共有学校257所,专任教师5696人,较1949年的350人增加了5346人,普通高中向各类院校输送新生2133人,优质的学校、强大的师资力量保证潼南人民能够接受到良好的教育。

(二)科技事业成果累累

新中国成立以来,特别是中国加入WTO以后,潼南面向国际竞争,围绕重点产业,加速新产品、新技术的开发应用,加快科技成果转化,抓好开发项目的技术论证、先进技术的引进、消化和吸收,提高产品技术含量,成果显著。2018年,共有工程技术研究中心2个,国家专利授权346件,专利密度达4.83件/万人。

(三)卫生保健体系不断完善

70年来,潼南为实现城乡人口达到与小康标准相适应的健康水平,人人享有卫生保健这一目标不懈的努力奋斗。先后投入资金改、扩建镇(街)医院和新建现代化妇幼保健院、区医院门诊大楼,增加医疗检测设备,培养名医,创建特色专科,提升医疗质量等一系列举措推动卫生保健提质升级,全方位、全生命周期维护和保障人民健康。2018年,共有公立医疗机构412所,执业医师1085人;卫生专业技术人员3101人,较1949年增加3096人;开设病床3865张,较1949年增加3675张,每千常住人口医疗卫生机构床位数4.1张,就医条件大大改善,人民健康水平显著提高。

(四)文化体育事业繁荣发展

新中国成立以来,特别是改革开放以后,潼南以创建重庆特色文化体育强区为目标,以完善公共文体服务为主线,以改善民生为重点,以抓核心、打基础、重规范、创特色为举措,文化体育事业呈现出欣欣向荣、公共文化服务体系建设成效明显。近年来又投入资金添置了一批活动器材,建成了体育馆、奋进广场、青少年活动中心、体育公园等文化体育设施,极大的满足人民群众文娱运动需求。2018年,共有公共图书馆2个,总藏量达27.68万件,文化馆3个,电影院2个,体育场馆1个,游泳场23个,创作文艺精品264件,放映惠民电影6000余场,实施图书馆、影剧院改造和区文化信息资源共享工程建设数项,建设综合文化站和农家书屋281个。

(五)广播电视事业发展迅猛

70年来,潼南不断加大对广播事业的投入力度,大力推进“电视扩容工程”建设,电视覆盖率达到100%,群众文化生活发生了巨大变化,各种数字文化资源正通过地面宽带、卫星传播等方式,源源不断地走进城市和农村群众,图像清晰、伴音清楚、内容丰富的电视节目丰富了群众生活,广播电视不仅把党中央的声音传入到千家万户,也提高了农民群众的思想道德和科学文化水平。2018年,电视用户已达到98907户,其中无线地面数字电视用户24436户,数字化率达100%,IP宽带个人用户达到33148户,潼南人民能够“不出家门便知天下事”。

(六)通讯邮电事业突飞猛进

新中国成立以来,潼南邮电通讯所、站、点遍布全区镇村,为人民群众生活提供了更加便捷的邮电通信服务。2018年,潼南邮电通讯业务总量达4.6亿元,是1978年的1195倍;数字电话装机总容量达14.97万部,是1978年手摇电话数的222倍;城乡移动电话从无到有,达到62.71万部,户均2部。

(七)社会保障体系不断完善

70年来,潼南聚焦社会保障体系完善、持续深化脱贫攻坚, 2018年,潼南贫困发生率下降至0.45%。升级改造国省县道,硬化农村公路,提前实现所有行政村通客车,完成220千伏变电站主变增容,完成涪江小学迁建、潼南小学改扩建,人民医院、中医院创“三甲”有序推进,创建为国家慢性病综合防控示范区,妇幼保健院获评全国基层妇幼保健机构。建成社区养老服务站6个;公租房配租3812套;完成94个开放式老旧小区改造;免费新生儿疾病筛查率96.4%;家庭医生签约率39.6%。2018年,城乡居民养老、医疗保险参保率均达到95%以上,发放社会救助、社会福利、优抚资金3.37亿元。

回顾历史,新中国壮丽70年,潼南经济社会发生了翻天覆地的变化,取得了辉煌成就。展望未来,站在历史的新起点,我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实习近平总书记提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政治生态、做到“四个扎实”的重要指示要求,坚定不移走好“三条路子”,集中力量抓好“三个赋能”,扎实推进“四个做大做强”“四个巩固”“四个创建”,奋力谱写潼南人民美好生活的新篇章!