统计分析 第21期 砥砺奋进七十载 消费转型谱华章——新中国成立70周年潼南商贸业发展报告

新中国成立70年来,潼南消费品市场经历了一个逐步发展壮大的过程,在国民经济持续、稳定、快速发展的大环境下,消费品市场始终保持着繁荣活跃、稳定增长的良好运行态势。尤其是改革开放以来,随着经济体制改革和对外开放不断深入和国民经济持续快速发展,消费品市场繁荣,商品丰富,市场秩序日渐规范,消费结构升级换代,新兴业态层出不穷,多元化多层次的格局逐步形成,市场规模和市场容量成倍扩大,2018年实现社会消费品零售总额85.8亿元,与1949年相比增长了1101.4倍,年均增长10.6%。

一、新中国成立七十年消费市场实现跨越式发展

七十年来,潼南经济社会实现快速发展,人民生活水平日益提高,消费品市场得以持续、稳定、繁荣发展,大致经历了市场恢复、公有制主导、快速发展、加速扩张、巩固提升五个发展阶段。

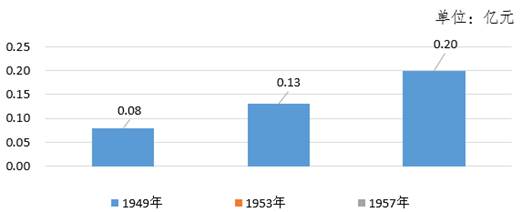

(一)市场恢复阶段(1949-1957年)

半封建、半殖民地的旧中国给中国人民留下的是一个混乱不堪、生产力低下、商品匮乏的萧条市场。1949年12月5日,潼南全境解放后,工农业基础非常薄弱,所需的重要生产资料和一些生活必需品,都要依赖调拨。1950-1952年,商品购销有较大幅度上升,对主要物资实行大行政区统一平衡,差额由中央调拨,主要物资的分配由省财委负责,其他物资由产需双方直接购销或由商业部门经营供应。

“一五”期间(1953-1957年),党和政府开始着手对资本主义工商业进行社会主义改造(对资本主义工商业的改造就是把私营工商业逐步改造成为国营工商业,把生产资料私有制转变为公有制,消灭资本主义剥削)。到1957年,资本主义工商业成功转化为社会主义工商业,初步形成了以国营商业为主,个体商业和集市贸易为辅的市场格局。这一时期,潼南的物资供应分配执行“统一计划、全面安排,保证重点、兼顾一般”的方针,对中央统一分配的物资实行统筹统支,按隶属关系进行申请和分配,由工业主管部门按照分配计划,直接供应到企业,计划与市场得到有效结合,城乡市场初步繁荣,物价趋稳,这标志着社会主义工商业改造的基本完成和全县商业发展的第一个历史时期的结束。在这一阶段,商品流通市场得以快速恢复,消费总量迅猛增长。1957年,社会消费品零售总额达0.20亿元,是1949年的2.6倍,年均增长12.1%。

图1 1949-1957年潼南社会消费品零售总

额

额

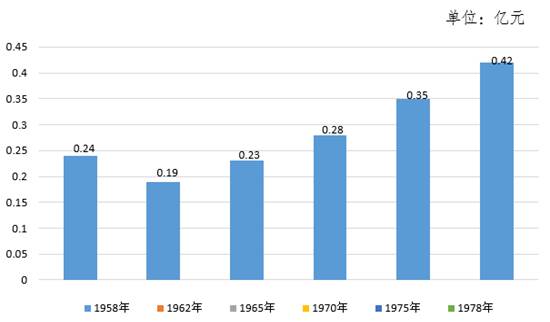

(二)公有制主导阶段(1958-1978年)

伴随着国民经济的快速发展,以计划经济为主导的社会主义公有制商业与市场获得了较大的发展。这一历史时期一直延续到1978年党的十一届三中全会召开。这一阶段,总体上以计划经济为主导的社会主义公有制商业和市场保持较快、稳步发展,但受“大跃进”和“文化大革命”的影响,个体商业基本上处于被遏制状态,发展较迟缓。在社会消费品零售总额中,几乎全为通过国有和集体所有制商业销售的商品零售。从市场供给方面来看,统购统销的范围进一步扩大,商品流通渠道单一,重要商品实行有计划的凭票证限量供应,商品供应相对短缺。1978年,全县社会消费品零售总额达0.42亿元,是1958年的1.7倍,年均增长2.8%。

图2 1958-1978年 潼南社会消费品零售总额

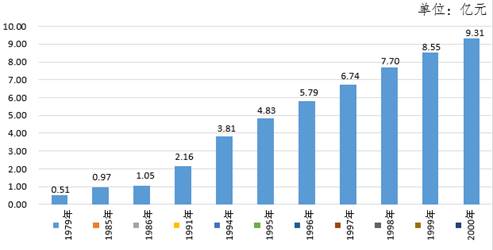

(三)市场快速发展阶段(1979-2000年)

1978年,党的十一届三中全会的胜利召开,允许多种经济成分共同参与市场流通,非公有制经济获得良好的发展机遇。1983年,国家确立了集体所有制商业与国营商业在政治、经济上平等的地位,有力地促进了集体和个体商业的蓬勃发展,改变了过去国营商业独家垄断消费品市场的局面。1992年,党的十四大提出建立社会主义市场经济体制,商业改革进一步深化,在放开搞活政策指导下,民营经济快速发展,消费品市场经营主体得到迅速扩充,逐步形成了多种经济成分并存格局。特别是1992年邓小平同志南巡讲话以后,消费品市场发展速度空前加快。潼南社会消费品零售总额由1978年的0.42亿元,扩大到2000年的9.31亿元,增长22.2倍,年均增长15.1%。在发展进程中,计划经济体制下的流通格局被逐步打破,伴随人们几十年的“布票”、“粮票”、“肉票”已成为历史名词,新的适应社会主义市场经济发展需要的流通格局在不断建设之中,非国有经济成份的异军突起,打破了公有制商业“一统天下”的局面,消费品市场快速发展。

图3 1979-2000年 潼南社会消费品零售总额

|

|

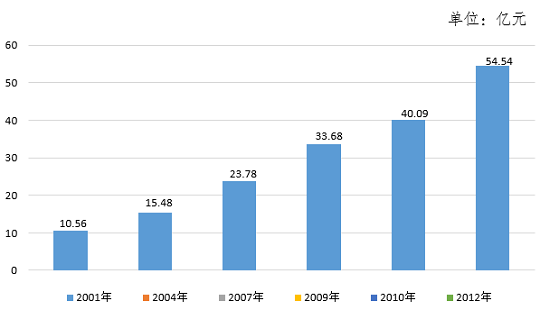

(四)市场加速扩张阶段(2001-2012年)

2001年,中国成功加入世界贸易组织;2002年,党的十六大提出要拓宽消费领域,优化消费结构;2007年,党的十七大提出要加快转变经济发展方式、完善社会主义市场经济体制;消费品市场迎来了诸多新的发展机遇。潼南大力创优发展环境,规范市场秩序,创新招商方式,完善市场机制,坚持不懈深化改革,经济社会全面快速发展,消费品市场加速扩张、全面繁荣。消费商品种类更加丰富多样,市场供求由生产销售者占主导地位的卖方市场逐步转向由消费者占主导地位的买方市场,居民消费需求由过去的基本生活商品逐步转向汽车、住房、通讯产品等享受型商品。2012年,社会消费品零售总额54.54亿元,是2001年的5.3倍,年均增长16.5%。

图4 2000-2012年 潼南社会消费品零售总额

(五)市场巩固提升阶段(2013年至今)

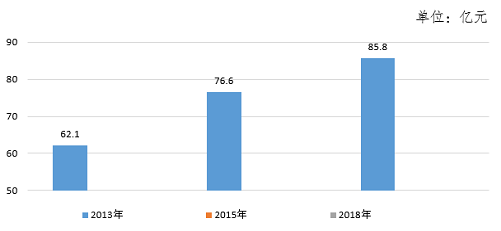

2012年,党的十八大提出“要牢牢把握扩大内需这一战略基点,加快建立扩大消费需求长效机制,释放居民消费潜力,保持投资合理增长,扩大国内市场规模”。2017年,党的十九大提出要“完善促进消费的体制机制,增强消费对经济发展的基础性作用”。2018年,潼南社会消费品零售总额85.8亿元,是2013年的1.4倍,年均增长6.7%。

图5 2013年至今 潼南社会消费品零售总额

二、潼南消费品市场发展辉煌成就

(一)消费需求旺盛,推动市场快速发展

新中国成立以来,特别是改革开放以来,伴随市场经济的快速健康发展,城乡居民收入水平大幅提高,基础设施建设步伐加快,潼南消费市场逐步开放,各类商品种类丰富、数量充足,商品短缺和凭证供应的时代一去不复返,消费品市场规模持续扩大。潼南社会消费品零售总额由1949年的0.08亿元增加到2018年的85.8亿元,增长1101.4倍,年均增长10.6%。其中“六五”时期年均增长9.7%,“七五”时期增长15.7%,“八五”时期增长22.3%,“九五”时期增长12.6%,“十五”时期增长13.9%,“十一五”时期年均增长18.4%,“十二五”时期年均增长13.2%。

(二)市场规模持续扩大,不断跃上新台阶

2018年,潼南社会消费品零售总额突破80亿元大关,实现零售额85.8亿元,是1949年的1101.4倍,年均增长10.6%。从社会消费品零售总额的发展进程看,增速居于全市平均水平。70年来,消费品市场规模持续扩大,不断跃上新台阶。从1949年的779万元,逐步登上1000万元、5000万元、1亿元、5亿元、10亿元、50亿元、80亿元七个台阶。1986年突破亿元大关,达到1.05亿元;1996年突破五亿元大关,达到 5.79亿元;2001年突破十亿大关,达到10.18亿元;2012年突破五十亿元,达到54.54亿元;2018年达到85.8亿元,市场规模实现标志性突破。

(三)城乡市场共同发展,商品交易日趋繁荣

改革开放以前,潼南商品市场网点稀少,行业不全,私营企业和小商小贩店铺门面狭窄,设备简陋,规模极小。1978年,社会消费品零售总额按销售单位所在县和县以下划分,2000年,潼南城镇实现零售额2.91亿元,是1978年的29.6倍,年均增长16.6%;县以下实现零售额6.76亿元,比1978年21.2倍,年均增长14.9%。改革开放以后,不论是城市市场还是农村市场都表现出持续兴旺活跃的运行态势。特别是80年代,农民收入的增加,农村市场迅速发展,2010年统计口径进行调整,全县社会消费品零售总额按销售单位所在地城镇和乡村划分,2012年,全县城镇实现零售额52.35亿元,是1978年的534.7倍,年均增长20.3%;2012年全县乡村实现零售额21.9亿元,是1978年的6.9倍,年均增长5.8%。

十八大以来,随着党中央、国务院一系列支农惠农政策的贯彻落实,城乡消费品市场加速发展,商品交易日趋繁荣。特别是近5年以来,通过引进整合,做大做强,培育了外滩国际城、隆鑫商圈等核心竞争力强的大型商圈,通过扎实推进万村千乡市场工程,落实“农机下乡”、“家电下乡”、“汽车补贴”、“家电以旧换新”等鼓励消费政策,激活了农村居民消费意愿,潼南城乡消费品市场实现了新的突破,呈现出城乡市场共同发展,共同繁荣的局面。2018年,城镇市场实现零售额79.97亿元,是2012年的1.5倍,占零售总额的比重为93.2%,农村市场实现零售额5.83亿元,是2012年的2.7倍。

(四)各个行业齐头并进,各种经济共同发展

从行业结构看,批发和零售业零售额由1998年的4.0亿元增加到2018年的77.7亿元,年均增长16.0%;住宿和餐饮业零售额由0.73亿元增加到8.15亿元,年均增长12.8%。

2018年,批发和零售业零售额占社会消费品零售总额的比重为90.5%,对社会消费品零售总额增长的贡献率达85.3%,是市场商品销售的主体。另一方面,城乡居民生活水平的日益提高和消费观念的转变有力促进了住宿餐饮业的进一步发展,住餐行业消费规模逐渐扩大。2018年住宿餐饮业零售额占社会消费品零售总额的比重为14.7%,比2002年提高了4.3个百分点。

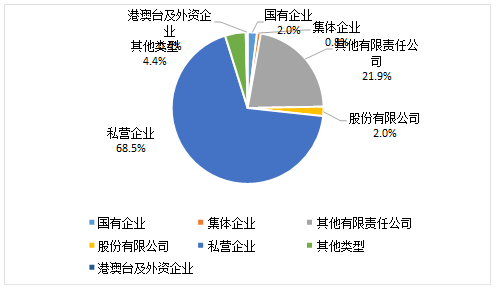

(五)市场主体竞相发展,消费结构升级换代

70年来,随着市场经济的日益发展,市场主体呈现多元化,私营企业以其经营方式灵活、拾遗补缺能力强等优势,成为消费市场持续发展的主要力量。从限额以上企业法人内部控股构成来看,2018年,潼南限额以上法人企业共251个,其中,国有企业5家,占比2.0%;集体企业2家,占比0.8%;其他有限责任公司55家,占比21.9%;股份有限公司5家,占比2.0%;私营企业172家,占比68.5%;其他类型有11家,占比4.4%;港澳台及外资企业有1家,占比0.4%。

图6 2018年潼南限额以上法人企业构成情况(%)

新中国成立70年来,随着百姓收入水平持续提高,消费观念逐渐转变,从以往注重量的满足向追求质的提升,居民消费方式已从生存型向享受型、发展型转变,城乡居民更加注重个性、品质和服务的消费,通讯、汽车、家具家电、文化用品等品质升级类商品销售旺盛,大众餐饮、文化娱乐、旅游休闲、教育养生等服务性消费正逐渐成为新的消费热点。1978年至1989年间,百姓一些主要基本生活用品如粮食、食用油、猪、牛、羊肉、棉布、自行车等实行定量凭票供应,商品品种单一;进入90年代后,潼南在发展大型商场的同时,各种便民店、专业店如雨后春笋迅速涌现,商品琳琅满目,市场供应充足,特别是十八大以来,居民消费质量和档次逐年提高,彩电、冰箱、洗衣机、摩托车、移动电话、饮水机、室内装潢材料、家用轿车等商品成为城乡居民的消费时尚。2018年,限额以上消费品零售总额中,粮油、食品类零售额的比重为18.1%,实现的零售额3.5亿元;家具、家用电器及音像制品类等实现的零售额是1.2亿元;汽车类商品实现的零售额7.4亿元;石油及制品类实现的零售额是3.7亿元。

(六)新模式、新业态、新消费不断涌现

改革开放前,潼南商业业态单一,经营方式传统。主要为单一百货店、副食店和粮店,城乡集贸市场也被当作资本主义的“尾巴”割掉。改革开放以后,大型百货商店、商品交易市场逐步形成,潼南加大改革开放力度,积极引进国内外知名品牌入驻,如国美、苏宁、重百、新世纪等为潼南消费品市场注入新的活力,带动了零售业的发展。连锁经营、电子商务、城市商业综合体、网上购物、网上订餐、网上订酒店、电视电话购物等新兴业态从无到有,不断涌现,带给人们全新的购物体验和消费观念,为潼南的零售业、住宿和餐饮业注入了新的营销模式和管理理念,加速促进了消费品市场多主体、多模式、多业态的发展态势。2018年,纳入统计的城市商业综合体1家。限额以上批零有网上零售的商贸企业9家。传统零售及住宿餐饮服务企业加快转型与电商平台合作,实现线上线下融合,加上支付宝、微信等快捷支付方式的融合,迅速改变了人们的消费习惯,打破了传统的商业格局,使消费随时随地成为可能,成为消费品市场增长的亮点。2018年潼南限额以上批发和零售业通过公共网络实现的零售额6.9亿元。

回顾历史,潼南消费品市场发展取得了巨大成就;展望未来,挑战与机遇并存。区委区政府为潼南辉煌的明天勾画出了宏伟蓝图。我们坚信,在区委区府坚强领导下,紧紧围绕“稳中求进”的总基调,全面贯彻新发展理念,促进商务发展质量变革、效率变革、动力变革,全区消费品市场的环境会更加优化,秩序将更加规范,现代化水平将更加提高,消费品市场一定会更加繁荣昌盛,对经济的拉动作用更加突出。