统计分析 第20期 创新创业新时代 华丽蝶变展新貌——新中国成立70周年潼南服务业发展报告

70年,在中国共产党坚强领导下,全区上下立足服务业夯基础、谋发展、谱新篇,凝心聚力、脚踏实地、攻坚克难,推动全区服务业稳步发展;70年,是一段从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃历程,全区服务业发展迈上新台阶,发展不断提速,比重持续提高,质量稳步提升,服务业经济规模不断扩大,对经济增长贡献不断加强,产业结构逐步优化升级、新经济新动能不断涌现,对国民经济运行及经济结构调整产生深刻影响。

一、发展历程

(一)缓慢发展阶段(1950-1978年)

1950年,潼南解放,归属四川省遂宁市。四川省经济发展重心主要在农业,一五计划等方针政策对服务业的发展涉及较少,服务业未受到较多重视,服务业规模小、占比低,且形态单一,主要构成是以商贸和交通运输为主,在国民经济发展中长期处于从属地位。1952-1978年,三产业增加值由348万元增加至1612万元,年均增长6.1%,从产业结构上看,1952年三次产业结构为85.4:4.1:10.5,1978年,三次结构变化为71.8:11.1:17.1,一产业比重有所下降,三产业较1952年上升6.6个百分点,但是三产占比依然很低。

(二)较快发展阶段(1978-1997年)

改革春风吹满地,党的十一届三中全会后,服务业作为国民经济的重要组成部分,日益得到社会各界的重视,潼南采取有力措施,逐步放低部分服务业准入门槛,不断放开服务业各领域价格管制,服务供给得到有效改善,生产效率大幅提升。服务业的地位和重要性逐步提高,服务业由弱变强,进入快速发展期。

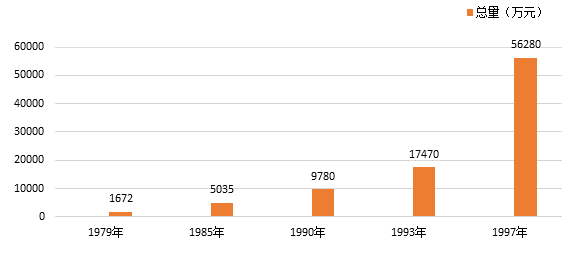

图1 1979年——1997年服务业总量变化(单元:万元)

(三)快速发展阶段(1998-2012年)

1997年,重庆成为直辖市,潼南抓住这一历史机遇,搭乘发展利好的政策快车,积极落实国家各项方针政策,服务业发展环境不断优化,内部结构不断改善,服务功能不断完善,总体水平不断提高,在经济增长中的地位和作用日益增强。渝遂高速公路和渝遂快速铁路的开通,结束了潼南没有高速和动车的历史,融入了重庆1小时经济圈,极大的提升了潼南的地理优势;以三产业特色防止吸管效应,积极培育发展了一批拥有新兴业态、具有较强集散能力和竞争力的商贸龙头企业;新建了潼南新城,加快了现代化服务业聚集区建设,培育了渝西乃至西部较为有名的特色市场和特色商业街-西南灯具城。1998年-2012年,我区服务业增加值由8.9亿元增加至57.4亿元,增长了541%,年均增长14.2%,比1952-1978年年均增速高8.1个百分点。

(四)提质扩容新阶段(2013年以来)

党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央治国理政新理念新思想新战略的指引下,区委区政府认真贯彻落实党中央、国务院和市委市政府决策部署,潼南于2015年正式撤县设区,结束一百余年的县制历史,进入了发展新历史。全区上下大力推进服务领域改革,开启“营改增”新一轮税改,有力促进制造业、现代服务业的分工细化和融合发展。新技术、新产业、新业态、新商业模式层出不穷,以互联网及相关服务业、信息技术、商务服务等为代表的营利性服务业发展较快,平台经济、共享经济、数字经济蓬勃发展。2018年我区实现服务业增加值121.7亿元,比2012年增加64.3亿元,年均增长13.3%,其中,营利性服务业增加值38.4亿元,同比增长17.4%,比服务业增速高9.9个百分点,占服务业的比重达31.6%。

二、 发展成就

(一)总量进一步扩大,贡献进一步提升,结构进一步优化

新中国成立70年,我区服务业总量稳步提大,对经济的贡献稳步提升,结构也得到优化。2018年我区实现服务业增加值121.7亿元,较1952年增长3496.2倍,占比由1952年10.5%上升到占比31.9%,结构由1952年的三次产业结构为85.4:4.1:10.5调整为15.4:52.7:31.9;2018年服务业实现税收收入142134万元,占总税收收入的63%,比一产业税收收入占比和二产业税收收入占比分别高59.7个百分点和29.3个百分点。

(二)吸纳就业能力持续增强

直辖前,第一产业是我区吸纳就业的主体,1977年,三产业从业人员只有1.04万人,占总社会从业人数的3.1%,比第一产业分别低90.7个百分点。直辖后,在西部大开发等历史机遇下,在城镇化的建设带动下,大量农业转移人口和新增劳动力进入服务业,服务业就业人员连年增长,1997年-2018年,服务业就业人员年均增长9.5%,2018年底,服务业就业人员达到18.1万人,比重达到42%,成为我区吸纳就业最多的产业。

(三)财政金融运行稳健,改革不断深入

金融业是社会经济的血脉,为经济发展提供动力。金融业的稳定健康是社会经济茁壮成长的源头活水。新中国成立以来,金融业伴随现代化步伐快速成长,金融机构业务种类和服务领域不断扩展,金融业总量稳步攀升。2018年末,全区财政收入20.23亿元,是1950年的1156倍,全区金融机构人民币各项存款余额358.6亿元,与1950年末6.5万元相比,年均增长21.5%;人民币各项贷款余额224.9亿元,与1950年末5.2万元相比,年均增长21.0%。

(四)交通运输发展日新月异

新中国成立初期,交通运输业处于起步阶段,运输方式仍然是传统的车马舟船运输。随着社会的发展和科技水平的提高以及道路建设日益加快,运输的方式更加现代化、多样化,铁路建设跨越发展、公路建设稳步推进。特别是改革开放后,交通运输业发生了天翻地覆的变化,交通基础设施大幅度改善,服务能力不断提升。2018年末,交通运输、仓储和邮政业实现增加值12.7亿元,同比增长9.6%,增长较为稳定,我区公路通车里程达3462.03公里,其中,高速公路29公里、在建里程122公里,铁路里程(含复线)57.3公里,拥有出租车200辆,客运汽车357辆,实有公共汽车运营车辆122辆。2018年全年完成公路客运周转量56933万人公里,是1982年的17.9倍,货运周转量126928万吨公里,是1949年的9065.3倍,公路货运周转量118003万吨公里,是1949年的8427.8倍。

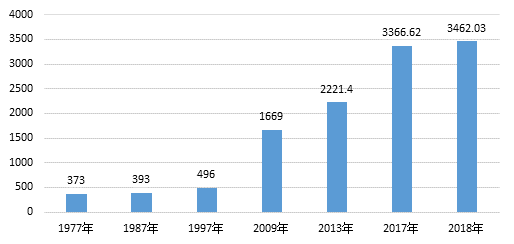

图2 1977年—2018年潼南公路里程(单位:公里)

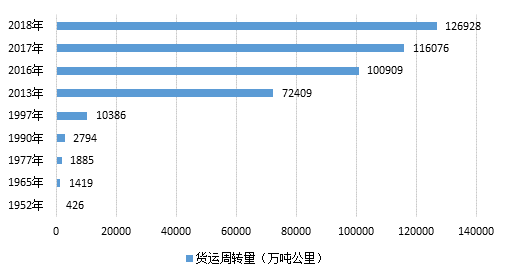

图3 1952年-2018年潼南货运周转量(单位:万吨公里)

(五)收入水平显著提升

从收入水平看,2018年,全区城镇非私营单位就业人员年平均工资为8.8万元。分行业看,教育行业11.1万元,卫生和社会工作9.9万元,文化、体育和娱乐业9.9万元,公共管理、社会保障和社会组织10.4万元,成为年均工资超8.8万的4大行业,均为服务业,收入水平的快速提升,成为服务业吸纳就业主渠道作用的“稳定剂”。

(六)旅游业蒸蒸日上

潼南围绕“做大做强旅游产业”,依托大佛寺、双江古镇、杨尚昆烈士陵园等丰富旅游资源和浓厚历史积淀,积极发展旅游事业。加快推进了旅游景区项目建设,实施双江古镇保护性开发,启动大佛寺景区改扩建;围绕菜花、柠檬、玫瑰等特色产品,推动“农旅融合”的旅游服务业发展,把菜花节、菜博会等特色旅游节会培育成了高知名度的旅游品牌活动。2018全年接待旅游人数800万人次,同比增长8.4%,实现旅游综合收入40亿元,比2005年增长了66665倍。

(七)“三新”经济蓬勃发展

在互联网的推动下,电子商务快速发展,网络订餐、网上零售、共享经济、平台经济、数字经济等新产业、新业态、新商业模式的“三新”经济蓬勃发展。2018年,营利性服务业增加值38.4亿元,同比增长17.4%,比服务业增速高9.9个百分点,占服务业的比重达31.6%;2018年数字经济产业增加值增速26.1%。

(八)文化产业繁荣发展

新中国成立初期,我区文化事业发展落后,公共图书馆、广播、图书、报纸等严重不足。改革开放以来,我区覆盖城乡的公共文化体系逐步建立,文化事业实现快速发展,多种文化娱乐形式相继出现。2018年末,我区有国家一级图书馆1个,直属分馆3个,镇街分馆22个;24小时自助图书馆2个,并建成数字图书馆、手机移动图书馆、图书馆网站、微信图书馆、微博图书馆、图书馆APP;国家一级文化馆1个,直属分馆1个,镇街分馆22个,并配合群艺馆建成市、区、镇三级群众文化云平台;国家级文化保护单位4处,市级文化保护单位20处,区级文保单位77处;体育馆1个,体育公园1个。