统计分析 第19期 风雨兼程七十年 托起百姓安居梦——新中国成立70周年潼南房地产发展报告

新中国成立70周年,人民生活发生了翻天覆地的变化,曲折前行的住房制度改革,使人民的居住空间和生活方式发生了巨大变化。期间,潼南房地产业乘势发展,取得了令人瞩目的成就,在加快城市建设,促进经济社会持续、健康发展方面发挥了积极作用。细数70年来人民居住条件的变化,平房、单元楼、高层住宅、花园洋房、别墅,正是安居梦的呈现,人们对美好生活的向往,从未止步。

一、房地产业发展历程

新中国成立以来,住房制度改革不断深化,房地产市场体系不断完善,城市居民住房水平和质量稳步提高,房地产业正进入一个新的理性发展阶段。潼南房地产业发展历程大致经历了以下六个阶段。

(一)孕育阶段(1949—1978):初提住房问题,房地产开始孕育

1978年之前,在高度集中的计划经济体制下,房地产在中国并未成为一个产业。国家经济发展的若干个“五年”计划中也从未出现“房地产”的发展规划与计划。当时还实行福利分房和低租金公房制度,由国家和国营单位负责住房的投资、建设、分配及管理,并没有形成房地产市场。在农村,由于中国实行包括土地制度、户籍制度、福利制度在内的城乡二元管理结构,农村的农民住房是以集体土地所有制的宅基地自建房为主。

(二)萌芽阶段(1978—1995):房地产诞生,房地产业初登历史舞台

可以明确的一点是,中国在1978年以前没有房地产业。直到1978年,有人在城市住宅建设会议上就提出“解决住房问题能不能路子再宽些?”1979年,中国开始实行向居民全价售房试点。1980年国家把房子定义为商品。房改和土地改革同时被推动,中国房地产正式成为了一个产业。同年4月2日,邓小平同志发表了关于建筑业和住宅问题的重要讲话,拉开了全国住房商品化的序幕。1986年重庆作为全国住房制度改革第一批试点单位,房地产业开始慢慢苏醒。

1995年,全区房地产开发投资仅为215万元,这一时期,潼南房地产尚处在探索、 起步阶段,企业的规模和开发量都很有限。但也标志着我区房地产业翻过空白的一页。

(三)起步阶段(1995—2001):福利分房全面终结,住房货币化开始

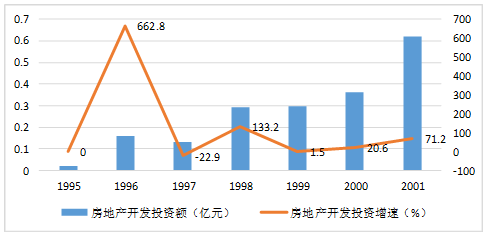

1996年,全区房地产完成投资1640万元,年增速高达662.8%,房屋竣工面积37083平方米。1998年我国将房地产业作为新的经济增长点,国务院下发文件明确提出停止住房实物分配,实行货币分配政策,标志着房地产市场化改革拉开序幕。这一阶段的特点,是从理论到实践,把房地产业逐步纳入商品经济的轨道。1995—2001年全区房地产累计完成投资1.89亿元,年均增长达到61.6%,形成房地产业发展的第一个高峰期。这段时期房地产虽然逐步实现商品化,但仍带有浓厚的计划经济色彩,以福利分房为主,个人购房为辅,房地产发展总体较为缓慢。

图1 1995年—2001年全区房地产开发投资及增速

|

|

(四)快速增长阶段(2001年—2011年):房地产第一个快速发展的黄金十年

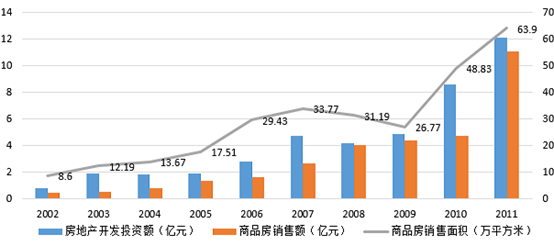

长期被压抑的大量住房需求得以迅速释放,我区楼市呈现了前所未有的繁荣景象,房地产投资呈现迅猛增长的势头。2003年,全区房地产投资达到1.88亿元,同比增长14.8%。商品房销售面积12.19万平方米,同比增长41.7%。

为防止住房价格上涨过快,国家在2007年内六次上调存贷款基准利率、九次上调存款准备金率,出台了关于购买第二套住房的相关政策,自此房地产行业开始面临调整。2008年下半年,由美国次贷危机引发的国际金融危机蔓延至我国,也使得房地产市场变化极为复杂。2007-2008年我区房地产开发投资增速呈直线下滑态势,分别为72.1%、-12.3%。在2009年国家4万亿投资政策刺激下,房地产市场快速恢复,我区房地产开发投资由2009年的4.8亿元迅速增加到2011年的12.1亿元,年均增速达到35.7%,形成房地产业发展的第二个高峰期。

在销售方面,2008年,在调控政策和金融危机的影响下,房地产市场进入观望状态,成交量大减,一直到2009年底我区商品房销售面积由2007年的33.8万平方米下降至2009年的26.8万平方米,2007-2009年增速分别为14.7%、-7.6%、-14.2%。商品房销售处于低谷。2010年,商品房销售市场由低迷转变为繁荣,全年销售面积48.8万平米,增速82.4%。销售额11.1亿元,增速高达154.4%,总量、增速均创历史最高。2011年更是由2009年的26.8亿元迅速增加到63.9亿元,年均增速达33.6%。

图2 2002—2011年房地产开发投资、商品房销售额及面积增速

(五)调整发展阶段(2012年-2018年):房地产转型及长效机制探索

受第二轮恢复增长期房地产市场火爆的影响,2013年我区房地产投资完成额22.6亿元、房屋施工面积402.2万平方米,分别比2011年多10.6亿元、171.3万平方米,导致2014年全区房地产开发投资达到37.5亿元,比2013年增长65.9%。2015—2016年,全区商品房销售面积分别为99.7万平方米、134.6万平方米,增速分别为30.4%、35.1%,处于销售形势较好的态势,但由于同期全国、全省房地产市场仍处于低迷状态,因此,我区商品房销售的好转并没有引起房价上涨,期房平均销售价格反而还从2014年的4008元/平方米下降至3467元/平方米。并且全区房地产开发投资增速逐年下滑,2年增速分别为18.8%和-14.2%,2017年才止住继续下滑的步伐。2017年全区房地产投资为33.5亿元,占所有固定资产投资总额的22.0%,达到历史占比新高。进入2018年后,受中心城市土地供应增加及楼市火热影响,新项目的规模越来越大,带动全区商品房成交额快速增长,2018年全区商品房销售额达到55.5亿元,比2017年增28.3%。

二、房地产开发实力增强,水平提高

(一)房地产开发企业实力增强

近年来,我区房地产开发企业自身实力不断成长壮大,积聚了一定规模的财力和物力,为促进我区房地产业发展和加快城市建设奠定了坚实的基础。截止到2018年末,全区在库房地产开发企业37家,房地产项目50个。资产规模的大幅增加,特别是恒大地产等国内知名房企进军我区,更是有力地促进了房地产开发规模持续扩大,开发能力不断增强,对我区房地产业持续快速发展发挥了重要作用。

(二)房地产开发水平提高

近年来,潼南城市建设部门、房地产管理部门注重开发水平的提升。一是坚持旧城改造和新区开发相结合,加快城市建设步伐。以房地产开发企业为主,通过多渠道社会融资,同时,根据城市新区建设计划,在新区上进行综合开发,建设新的居住区,扩大城市范围,疏散旧城区过密人口,先后完成柏树坪、西市场等成片拆迁的旧城改造,建成了御景江山、时代广场、滨江一号等,拓宽了老城主街道路。二是坚持综合开发、配套建设。在房地产开发过程中,我区按照“统一规划、合理布局、综合开发、配套建设”以及“先地下、后地上”的方针,要求房地产开发商对建设用地实施房屋开发时,必须同时对周边的城市道路、给水、排水、供电等基础设施一并开发建设。先后建成了外滩国际城、欧鹏、御景江山、隆鑫等大型的综合宜居小区,周边道路、购物、娱乐、学校等配套设施完备。逐步摆脱了房地产发展初期单纯建房、卖房的模式,逐步向高水平的综合开发发展,组织大规模的新区开发和旧城改造,并与城市基础设施、市政设施结合起来,日益显示出房地产综合开发在按照城市规划,组织实施城市建设的社会化大生产、大流通方面所具有的优势。

三、房地产业成就显著

随着城市建设步伐的加快和国家住房制度改革的深化,我区房地产业不断发展壮大,在促进投资、扩大消费方面的地位日益突出,并带动了相关产业的发展,为促进全区经济持续、健康发展,发挥了不可替代的作用。

(一)在国民经济中的地位上升

作为影响经济较为活跃、重要的因素之一,房地产开发投资的增加在形成固定资产投资需求的同时,对宏观经济产生连锁反应,亦对相关产业构成需求,并带动居民消费,促进经济增长。1995—2018年,我区房地产开发投资以年均34.6%的速度增长,高于同期固定资产投资年均增速15.8个百分点。特别是上个世纪90年代中后期的亚洲金融危机和世界经济不景气的2007年、2008年,在国内消费疲软、出口低增长背景下,房地产开发投资在启动居民消费,缓解内需不足,控制通货紧缩趋势,保持国民经济持续、稳定发展上发挥了重要作用。

(二)对相关产业的带动明显

房地产业具有产业链条长、关联度高的特点,对相关产业的波及效应较强。多年来,我区房地产业不仅带动着建筑、建材、冶金、化工等第二产业的发展,同时也带动着交通、旅游、商业、金融等第三产业的发展,促进了经济的进一步增长和产业结构的合理化,也为社会提供了大量的就业机会。房地产业在带动相关产业发展的同时,行业增加值不断增加,占第三产业的份额不断提升。2018年我区房地产业实现增加值13.72亿元,占第三产业增加值的比重达11.2%。

(三)有效改善民生,推动城市化进程

房地产业的发展,在改善城市基础设施,完善投资环境的同时,也加快了城市化进程。城镇化率不断提高,城镇化率从2000年的14.6%提升到2018年的 53.2%。房地产业在提升城区载体功能、促进产业融合发展上发挥了更加突出的作用。改革开放以来,我区房地产开发以综合开发、配套建设的方式,进行新区建设和旧城改造,有计划、有重点地新建和改造了一批主、次干道,城市交通得到很大改善。房地产开发力度不断加大,带动了城市规划、土地开发,同时填补了城市建设资金的不足,极大的促进了城市基础设施和公共设施建设,城市面貌日新月异。