统计分析 第18期 砥砺奋进七十载 潼南投资谱华章 ——新中国成立70周年潼南固定资产投资报告

70年栉风沐雨,70年阔步向前。从1949年10月1日中华人民共和国成立开始,潼南人民在中国共产党的领导下开始了社会主义建设的伟大征程。70年里,潼南人民抓住计划经济单列、改革开放、重庆直辖、西部大开发、城乡统筹试验区、“一带一路”等重大历史机遇,以坚韧不拔、艰苦奋斗的意志,克服了前进道路上的重重困难,创造了波澜壮阔的光辉史篇,实现了由封闭、落后、缺乏生机到开放、兴盛、充满活力的历史巨变。70年来,潼南充分发挥固定资产投资这一经济社会发展的重要动力,以投资促发展,集中力量加快产业振兴和城镇建设,经济建设取得瞩目成就,城乡面貌焕然一新,抒写下一部投资促发展、强产业、惠民生的壮丽篇章,为决胜全面建成小康社会打下了坚实的基础。

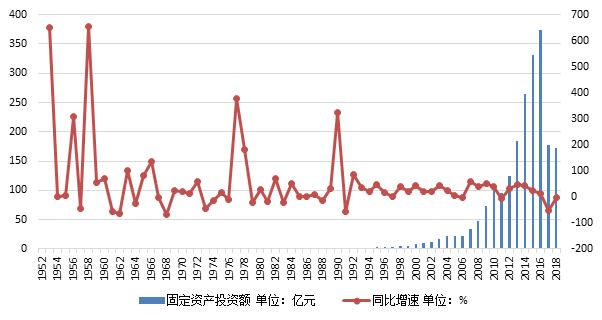

新中国成立初期,潼南经济总量和人均水平十分低下,综合实力十分贫弱。从新中国成立初期的0.6万元到2018年的172.9亿元,70年来潼南的固定资产投资总量规模增长近288万倍,年均增速高达23.7%,累计完成投资2122.2亿元,强有力的投资带动产业和建设的大发展,为潼南经济的腾飞注入了不竭动力。

图1 1952-2018年潼南固定资产投资总额及增速

一、投资发展曲折向前,“四个阶段”特征鲜明

在70 年的发展历程中,潼南的固定资产投资在不同阶段呈现出不同的特点:

(一)1950-1978年:起步阶段——国有主导,体量较小,工业体系初步建立

1950-1952年是三年恢复时期。这一时期通过肃清土匪恶霸、没收了官僚资本,实行土地改革,逐步恢复和发展生产。这一时期固定资产投资体量极小,1952年潼南固定资产投资总额仅为0.6万元,主要以生产性投资为主,资金来源主要为财政拨款。环境和城市功能的提升逐渐受到重视,相关配套如学校、卫生院、商店等设施及城市交通、通讯、电力等基础设施投资初步改善。

1953-1957年的“一五”计划时期,在社会主义建设总路线指引下,潼南进入了第一个五年计划建设时期,潼南大力发展农业生产,尽可能地利用与发挥原有工业的潜在力量,对农业、私营工商业、交通运输业、手工业进行社会主义改造,国民经济有了一定的发展。这一时期,固定资产投资大幅转向农林水气产业及文教卫生部门。1953-1957年,潼南固定资产投资累计达44.9万元,固定资产投资总额从1953年的4.5万元增长到1957年的10.9万元,年均增长19.3%,其中农林水气等产业投资累计达7.2万元,工业投资累计达4.6万元。

1958-1967年的“二五”计划和三年调整时期。1958-1960年,在高指标、瞎指挥、浮夸风等错误思想的影响下,资源配置脱离了经济法则,在这一时期,潼南固定资产投资总额高速增长,到1960年,固定资产投资总额为218.61万元,三年固定资产投资累计达428.47万元,年均增长率为38.5%。1961-1965年,潼南认真贯彻落实“调整、巩固、充实、提高”方针,经济进入调整期。期间,遭受破坏的经济得到恢复和发展,固定资产投资总额有所回落,到1965年,潼南固定资产投资额为93.69万元。1961-1965年,固定资产投资总额累计达342.46万元,年均增长率为28.2%。

1966-1977年,经历了“文化大革命”、“三五”、“四五”两个五年计划以及“五五”计划的前二年,尤其是十年“文革”期间,潼南的经济遭受了极大的损失,经济发展速度下降。但在这一时期内,经济建设依然有所成就。1966-1977年潼南固定资产投资总额累计达到1808.39万元,其中农林水气等部门投资累计达到581.2万元,工业投资累计达到726.33万元,运输、文教、卫生等其他产业固定投资累计达500.86万元。非生产性投资大幅增长。

(二)1979-1996年:筑基阶段——投资开始较快增长,民间投资起步,城市和住宅建设开始受到重视

1978年12月,党的十一届三中全会,实事求是地总结了新中国成立以来的正反面经验,全面拨乱反正,纠正了过去的左倾错误,对经济工作进行了第二次大调整,同时对经济管理体制开始进行改革。1983年党中央、国务院将重庆作为全国第一个城市综合体制改革试点城市,将原四川省永川地区并入重庆市,实行国家计划单列,赋予省级经济管理权限。1992年中共十四大正式确认社会主义市场经济,明确提出建立社会主义市场经济体制。潼南在转变体制、转换机制方面取得了突破性进展,随着经济体制改革不断深入,潼南经济发展速度明显加快,经济实力明显提高,固定资产投资体量逐渐增加,民间投资有了长足发展,集体和个体经济迅速崛起。潼南固定资产投资从1978年的1260万元增长到1996年的3.25亿元,累计达15.16亿元,年均增长率为19.8%。工业投资为主导力量,环境和城市功能的提升逐渐受到重视,住宅建设开始起步,住宅竣工面积以年均28.2%的速度增长,相关配套如学校、医院、商店等设施及城市交通运输、通讯、电力等基础设施投资持续改善。

(三)1997-2012年:加速阶段——投资体量不断扩大,基建和房地产迅猛发展

1997年3月14日,根据党中央的决定,经第八届全国人大五次会议审议通过,重庆正式成为继北京、天津、上海之后的第四个直辖市,由此翻开了重庆发展崭新的一页。十五年间,潼南紧紧抓住这个历史性机遇,攻坚克难,潼南经济社会发展进入加速发展阶段。固定资产投资开始加速,投资规模迅速扩大,2002年,潼南固定资产投资首次突破10亿大关,并于2010年达到100.53亿元,首次突破百亿大关。1997-2012年,潼南固定资产投资总额累计完成602.24亿元,投资结构从以工业为主开始向工业、基础设施、房地产三分天下的格局转变。

1997-2007年,潼南固定资产投资总额累计达161.18亿元,年均增速为26.5%。基础设施投资迎来了迅猛发展的黄金十年,年均增速达37.4%,1996年占投资的13.2%,其后占比一直保持在36%左右,成为这一时期投资增长的最强动力;房地产开发建设也跨入新纪元,全社会房屋竣工面积由1996年的102.54万平方米增长到2007年的195.5万平方米,年均增长6.7%。

2008-2012年,潼南固定资产投资总额累计完成440.87亿元,年均增速达27.3%。工业、基础设施和房地产投资全面开花,投资规模继续扩大,新开工项目增多,工业化和城镇化加速推进。2008-2012年,潼南工业固定资产投资累计完成138.22亿元,占总体投资额的31.35%,年均增速达36.51%。房地产投资累计完成46.77亿元,占总体投资额的10.61%,年均增速达32.81%。交通和市政建设大力推进,城市面貌日新月异。城市实现“三桥飞架南北”,潼南汽车总站、江北汽车站投入营运。

(四)2013 年至今:调整阶段——投资增速走低,逐步由高速发展向高质量发展转变

随着全国经济步入新常态,潼南固定资产投资增速逐步走低,投资更加注重“调结构、增效益”,由高速发展逐步转向高质量发展,潼南投资总额增速由2012年的31.89%缓慢降低到2018年的-2.55%。工业、基础设施和房地产投资都不同程度减速,房地产去库存效果明显。这一阶段总体投资规模继续扩大,从2013年到2018年,潼南累计固定资产投资达到1504.69亿元。同时,科教、卫生、环保、旅游、互联网服务等领域投资逐步升温,战略新兴产业、高端装备制造业加快成长,工业技术改造投资和设备购置投资占比不断提升,投资结构更加优化。

二、投资增长动力轮换,结构调整不断优化

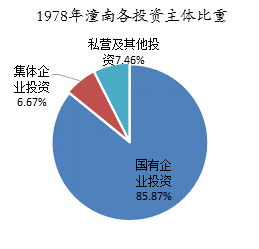

(一)投资主体:由单一向多元化发展成主流

从新中国成立初期到改革开放前,国有投资几乎是投资市场上的唯一主体,占据了95%以上的份额。随着改革开放打破了制度的藩篱,一系列投融资体制改革政策出台,各种经济成分的投资不断增加,以单一国有经济为主体的投资格局被打破,投资主体多元化发展渐成主流。改革开放以来,潼南国有、港澳投资、外商投资和私人及其他投资年均增长率分别为16.7%、27.8%、25.1%和23.8%,国有、集体和港澳台投资、外商投资和其他私人投资之比从1978年的85.8:6.7:0:0:7.4,演变为2018年的48.6:0.9:1.8:0.8:47.9,实现了从国有经济垄断向民间经济主导、多元化发展格局的转变。

图2 1978年与2018年潼南各投资主体比重

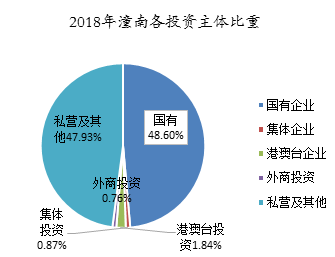

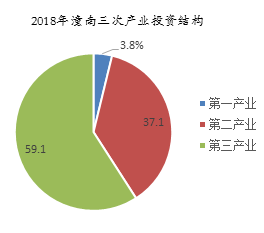

(二)三次产业结构:投资结构带动产业结构不断优化

从新中国成立初期到改革开放,潼南二产业投资占据主导地位。改革开放以来,随着三产业投资的不断增长,三次产业投资结构逐步调整优化。第一产业基数小、增速快,新中国成立以来从1953年的0.2万元增长到2018年的6.58亿元,年均增长21.6%;第二产业作为国民经济主导产业,投资额由1953年的4.2万元增长到2018年的64.08亿元,年均增长20.16%,长期以三分之一左右的投资贡献强力助推工业化进程;第三产业投资体量最大、增速最高,由1952年的0.6万元增长到2018年的102.23亿元,年均增长达23.5%。三次产业投资结构由1953年的4.4:93.3:2.2演变为2018年的3.8:37.1:59.1,推动潼南产业结构不断优化。

图3 1953年与2018年潼南三次产业投资结构

(三)地区分布:各区域投资发展节奏和特点差异大

新中国成立以来,潼南投资主要集中于城镇区域,乡镇地区受制于交通区位和地理环境,前期投入的建设资金极为有限,建设和经济发展缓慢,起步晚、底子薄,2015年潼南撤县升区后投资快速增长,在生态环境保护、城镇建设、高速公路及乡镇和村级公路等方面大量投入。依托良好的自然生态资源,潼南积极发展特色旅游业,旅游景区蓬勃发展,同时以花卉园艺、采摘观光、农家特色为主的乡村旅游项目遍地开花。依托“一江两岸、山水相依”的地理优势,潼南围绕涪江沿岸建设产城景融合发展核心区,推动大佛寺、双江、大佛坝、双坝片区同城化、景区化,在双坝、大佛坝14平方公里区域内,开建国家级田园综合体,实现城市与田园相互融合、共同发展。

三、投资效益大彰显,沧桑巨变成就辉煌

(一)工业大投资:大项目引大集群,产业跨越式发展

新中国成立初期,潼南主要以传统农副产品加工为主,到改革开放后逐步向新型现代化工业城市转型,当下潼南已经建立起门类齐全、实力雄厚的新型工业基地,形成了以大众消费品及特色轻工、环保科技及新材料能源、农产品加工及绿色健康产品、天然气综合利用及精细化工、智能手机及智能终端产业、智能装备及智能制造等六大产业集群。工业经济实现一个又一个跨越式发展。

特别是2002年以来,潼南着力推进一批投资规模大、影响面广、带动性强的重大核心项目,工业投资规模不断跨上新台阶,由2002年的0.49亿元扩大到2018年的64.08亿元,潼南工业投资累计达到795.18亿元,年均增速为33.18%。支柱产业发展不断壮大,高技术制造业、战略性新兴产业后起直追,并逐步迈向大数据智能化制造的良好局面。

(二)房地产开发大腾飞:摩天高楼拔地起,人居环境大提升

新中国成立以来,潼南房地产业是从无到有,逐渐发展壮大。老旧建筑逐渐被新式小区代替,摩天高楼拔地而起、成比肩接踵之势,大型商业综合体见证了经济的腾飞,城市面貌焕然一新。房地产开发投资从1995年215万元增长到2018年的26.71亿元,年均增速高达34.6%。大型房地产企业助力品质升级,房地产开发企业蓬勃发展,各大房地产企业如恒大集团、新鸥鹏地产、双龙地产、宝瑞地产、鹏达地产、永佳地产等大举布局潼南,为住宅和商务中心建设带来更加前沿的规划设计理念和建造品质,助推潼南城市建设提档升级。随着房地产市场的大发展,百姓居住条件大大改善,更加注重居住的舒适程度,新型居住社区配套设施更加完善、环境更加优美。

(三)基础设施大建设:逢山开路、遇水架桥,天堑变通途

从新中国成立到直辖前夕,潼南基础设施发展较为滞后,城市面貌陈旧、交通通达性差,偏远乡镇需要较长时间才能抵达城区,极大制约了经济发展。直辖以来,潼南基础设施投资快速增长,大投资下的大建设使基础设施发生天翻地覆的变化,互联互通织网络,交通面貌彻底改观。直辖以来,潼南交通通达性极大提升,公交车线路、汽车线路从城区向乡镇延伸;农村交通面貌极大改善,道路实现 100%通畅;市政设施全面升级,市容市貌焕然一新。城市建成区面积不断扩大,市民出行方式发生了质的变化。潼南努力打造渝西北综合交通枢纽,“十三五”以来,累计完成交通重点项目投资达130亿元,东安大桥、涪江大桥、产业大道、绕城路等骨干道路建成通车,硬化农村公路1092公里,实现行政村通畅率、撤并村通畅率“双百”目标。当前,一大批重大项目加快推进,将推动潼南大道竣工、潼荣高速通车、合潼安高速完成60%,推进东升大桥建设,升级改造火车站,启动建设通用机场、机场大道,加速形成“四高三铁一江一机场”立体交通格局。枢纽型立体化交通建设高歌猛进,涪江大桥重建通车,涪江500吨级船舶复航。潼南走产城景融合发展路子,在提升城市形态、业态、生态、神态上下功夫,打造休闲旅游的花园城市、绿色养生的田园城市、现代宜居的滨江城市。人民生态公园、大佛寺湿地公园、时光长廊、桥南公园竣工开放,城市洁净、鲜花满目、夜景璀璨、江清岸绿,城市品质品位全面跃升。

在打造花园城市方面,对大大小小的公园、广场、道路等进行旅游化的景观打造。按照“满城鲜花、四季有花”的要求,潼南全面实施涪江、运河两岸和城市节点花卉景观提升工程,并在街道护栏、隔离带、边坡、房屋阳台屋顶等处进行立体造绿、见缝插花。

在打造田园城市方面,加快潼南城区旁的双坝田园综合体打造,实现双坝“景区—生态—文化—乡村—城市”的有机融合,扩大双坝沿涪江滩涂花海面积,并加快民宿等旅游设施的配套建设,加快涪江水上休闲娱乐项目的招商引资和建设,将双坝打造成为一个城市“新景”以及市民游客休闲旅游的好去处,带动当地农业、旅游等产业的发展。

在打造滨江城市方面,完成一江两岸及楼宇灯饰建设,完成春节迎春灯饰的亮化打造;推动涪江旅游度假区、松林坡公园(原时光长廊)二期工程、涪江沿岸(大佛寺段)岸线整治修复工程(二期)等,并升级改造兴潼大道、东风大道、巴渝大道等路段路沿石22公里,翻新老城区沥青路面4.4万平方米。不断完善的基础设施建设,突出的城市风貌,让潼南人民生活品质更高,生活更加靓丽多彩。

(四)社会事业大投入:科教兴潼、民生为本,社会事业成果丰硕

新中国成立以来,潼南在文化、卫生、教育等社会事业上投入不断加大,民生事业取得瞩目成就。

卫生方面,区人民医院综合大楼、中医院江北新医院、妇幼保健院江北医院等相继建成,潼南引进一批高学历高素质医疗人员,购买一批新型大型医疗设备,创建一批特色专科。健康推进方面,潼南加强基本公共卫生服务和家庭医生签约服务,开展新生儿疾病、孕前优生等免费筛查。让群众看病更便捷、高效、低成本。

在文化体育事业方面,启动建设全民健身体育中心,推进数字图书馆、自助图书馆建设,提档升级区镇村三级文化服务设施,建成张鹏翮纪念馆,完成崇龛千佛寺摩崖造像保护、独柏寺修缮;打造狮舞、川剧、剪纸等非遗传承教育基地和代表性手工艺特色镇村等。

在社会保障方面,大力发展养老事业、养老产业,启动社区养老服务站“公建民营”试点,新建10所社区养老服务站、1所市级示范养老服务中心。

在民生基础建设方面,建成莲花公园、金福坝湿地公园、大佛寺湿地公园,音乐百花园部分开放投用;完成5所镇级中心幼儿园建设,完成人民小学等54所中小学扩建,启动翠柏路小学、园林场小学建设,全面消除义务教育阶段“超大班额”;建成中医药内科综合大楼,人民医院门急诊医技楼主体。

同时,完成三块石大坝生态环保修复和城区生活污水处理厂提标,改造7个场镇污水处理厂,建成场镇污水管网50公里和城区供水管网6公里;建成综合换乘枢纽,开通江北环城公交线路;完成15个村环境综合整治和8个村生活垃圾分类试点,农村改厕1.89万户。此外,将建成徐家湾110KV输变电工程,农网改造升级314公里,建成新城消防中队,安装城乡燃气管道70公里,实施一批老旧居住区消防改造;安装“雪亮工程”视频监控系统,建成投用城市数据大脑智能产业基地。

百舸争流,奋楫者先;千帆竞渡,勇进者胜。70年的风雨跋涉,70年的发展突破,成绩来之不易,经验弥足珍贵,良好发展局面值得倍加珍惜。站在新的历史起点,承接新使命、迎接新挑战,我们相信,在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,在区委、区政府的坚强领导下,潼南将在推动高质量发展上展现新作为、实现新突破,谱写新时代中国特色社会主义新篇章。