统计分析 第17期 工业奋进越沧桑 七十春秋铸辉——新中国成立70周年潼南工业发展报告

新中国成立70年来,在中国共产党的领导下,伴随着新中国发展壮大的脚步,潼南走过了波澜壮阔、日新月异的70年。70年来,潼南人民不断弘扬“不怕死”的闇公精神、“不怕苦”的三块石精神、“不怕累”的拉船精神,实现了由一个贫穷落后的农业大县成长为工业制造大区的历史性转变,潼南工业经济实现了从无到有、从小到大、从弱到强的跨越式发展。尤其是党的十八大以来,潼南区委、区政府以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指引,始终坚持“工业一业定乾坤”发展战略,把做大做强做优工业经济放在首要位置,全区工业经济逐步呈现规模总量显著扩大、结构效益不断改善、动能转换持续加快的良好发展态势,为全区乃至全市经济社会加速发展、综合实力显著提升做出了积极贡献。

一、潼南工业发展历程

工业是国民经济中第二产业的重要组成部分,是财税收入主要来源,是增加就业的主要渠道,更是支撑和引领一方经济持续发展的主要力量。70年来,潼南工业从计划经济到社会主义市场经济,从仅有少量行业到门类不断齐全,从星星之火到区域布局逐步完善,从小到大、从弱到强,发生了翻天覆地的历史巨变。从发展历程看,潼南工业经济可大致分为初始发展阶段、跨越发展阶段阶段和转型升级高质量阶段。

(一)初始发展阶段(1949年-1978年)

70年前的潼南,工业基础十分薄弱,工业企业设备简陋、技术落后,只能生产少量粗加工产品。1949年新中国成立初期,潼南工业总产值仅57万元,工业企业个数到1952年仅有5个,主要工业产品为布、砖、瓦为主,且生产设备陈旧,资金短缺,主要靠人工体力生产,开工严重不足。1958年开始,受“大跃进”“浮夸风”的影响,工业生产盲目发展,片面追求高速度,潼南工业生产出现了大起大落。工业总产值由1957年的1140万元到1959年大幅提高到了1811万元。1962年工业总产值又回落到701万元,同1959年相比下降61.3%。1963年起,潼南贯彻执行中央“调整、巩固、充实、提高”的方针,工业生产逐步调整和恢复,虽然1966年至1976年的“文化大革命”期间,潼南工业受到了严重破坏,但由于广大职工力排干扰,工业生产仍有一定的发展,至1978年,潼南工业总产值为4567万元,规模达到1957年的4倍。同时,在工业总量不断扩大的基础上,潼南还注重经济效益的提高,增加了工业品种规格,到1978年形成了以纺织、食品、机械、农产品加工等工业门类,产品达60余种,主要产品产量中罐头达2694吨、白酒850吨、发电量312万千瓦时、生丝产量100吨。

(二)跨越发展阶段(1979年-2012年)

1978年,党的十一届三中全会以后,乘着改革开放的东风,潼南工业生产迅速提高,工业经济实力明显增强。到1992年工业总产值为2.38亿元,是1978年的5.2倍。1992年党的十四大确立了社会主义市场经济体制为改革目标,改革开放全面深入推进,乡镇企业迅猛发展,为工业加快发展奠定了坚实基础,到1997年潼南工业总产值已实现了5.57亿,比1992年增加了2.3倍。1997年重庆直辖以后,潼南工业进入了新的发展阶段。1997年到2013年工业总产值达到203.4亿元,比1997年增加了36.5倍,年均增长20.6%。

(三)转型升级高质量阶段(2013年—2018年)

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央面对世情国情的深刻变化,提出我国经济发展进入新常态。面对新常态,潼南区委、区政府主动适应,积极引领,牢牢把握稳中求进的工作总基调,以供给侧结构性改革为主线,以工业园区为工业经济主战场,积极推进优势产业和重大项目建设,为潼南工业经济转型升级聚集新动能。目前,工业园区内由南区、北区、东区三个组团组成,形成了以大众消费品及特色轻工、环保科技及新材料能源、农产品加工及绿色健康品、天然气综合利用及精细化工、智能手机及智能终端产业、智能装备及智能制造的六大产业集群。潼南工业经济呈现出结构改善、质量提高的良好局面。2018年,全区规模以上工业户数达226户,较2013年净增126户;规模以上工业总产值较2013年增长2.8倍;规模以上工业增加值较2013年增长2.1倍。

二、潼南工业经济发展成就

潼南工业经济是以传统农副产品加工起步的,特别是改革开放四十年的快速发展,潼南已建立起门类齐全、实力较为雄厚新型工业基地,逐步发展成为天然气化工、环保新材料、电子信息等高端制造业为主。但“起点低、底子薄”仍是潼南工业经济发展长期面临的实际问题。

(一)工业经济贡献突出

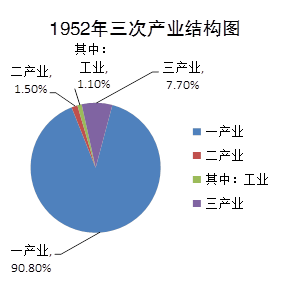

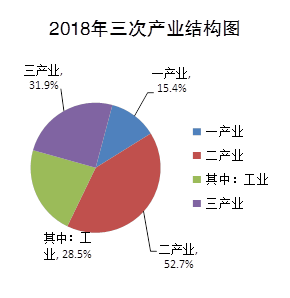

70周年来,随着工业经济的快速发展,工业逐渐取代农业成为潼南经济增长的稳定之基、动力之源。1952年,潼南三次产业比为90.8:1.5:7.7,其中工业占GDP的比重为1.1%;2012年,潼南三次产业比为23.2:41.6:35.3,其中工业占GDP的比重为24.1%;到2018年,潼南三次产业比为15.4:52.7:31.9,其中工业占经济的比重为28.5%;二产业对经济的贡献率为66.4%,其中工业对经济的贡献率达25.4%;二产业拉动经济增长达6.3个百分点,其中工业拉动经济增长达2.4个百分点。从三次产业的占比和对经济增长的贡献拉动来看,改革开放之初我区主要是农业占绝对主导,工业的占比贡献低于一三产业。随着各项改革深入推进、经济快速发展,到2018年,工业在潼南经济的占比达到最高点,超过一三产业占主导地位,成为潼南新的支撑和引擎。

(二)工业经济规模不断壮大

从工业个数看,实现从小到大、从弱到强的突破。根据资料显示1952年潼南工业企业仅5个,到1998年确定规模以上工业企业口径以来,截至2018年,全区规模以上工业企业户数由30户发展到226户,企业户数增加196户。(1997年及以前年份统计口径为全部独立核算工业企业)。从总产值总量来看,实现了从万元到百亿元大台阶。1949年,潼南工业总产值为57万元,按照规模以上工业统计,到1998年规上工业总产值为2.1亿元,到2018年,规模以上工业总产值达到332.2亿元,是1998年的158.2倍。

(三)工业产品不断丰富

从主要工业产品产量来看,主要产品突飞猛进。新中国成立初期,我区只能生产罐头、白酒、发电量、生丝等为数甚少的日用生活消费品,经过70年特别是改革开放以来的快速发展,我区工业生产能力迅猛增长,传统主要产品产量逐渐淘汰,新兴产品大幅提升,市场竞争力明显提高。2018年主要产品中手机5668.6万台、电子元件2.5亿只,锂电池1.7亿只、硫酸7.7万吨、机制纸及纸板12万吨,均创历史新高。

(四)工业经济结构持续优化

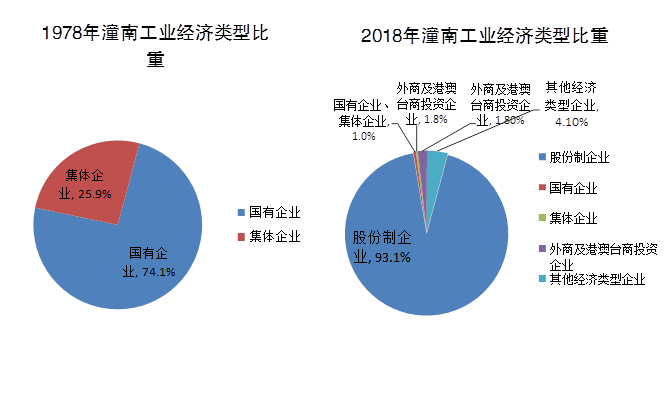

一是工业私营经济快速发展。改革开放以来,潼南私营工业从无到有、从有到强,体现了社会主义市场经济体制改革的巨大成绩。1978年,潼南所有制工业企业类型中,国有工业产值占工业总产值的74.1%,集体工业占25.9%,私营企业忽略不计。到2018年,非公有工业(私营工业)占比达94%,已成为工业的绝对主导。其中,潼南国有企业产值占工业总产值的0.5%,集体企业占0.4%,股份制企业占93.1%,外商及港澳台商投资企业占1.8%,其他经济类型企业占4.1%。

二是轻重工业向重工业倾斜。解放初期,潼南工业由于基础较为薄弱,工业结构主要以轻工业为主。1957年,工业总产值中轻、重比为76.1:23.9。随着机械、化工的入驻,潼南轻重工业呈平衡发展态势,截至2012年,轻重工业总产值比例为47.9:52.1。到2018年,潼南大力实施“工业强区”战略,以园区为工业主战场,重工业快速增长,轻重工业之比差距逐渐拉大,比例达到28.1:71.9。

三是工业产业布局得以改善。潼南工业发展空间布局主要集中在“一园三区”,南区主要布局装备制造、电子信息、消费品工业及新材料等产业,北区重点布局精细化工、清洁能源和环保建材等关联产业,东区主要布局对电子信息、现代灯饰、汽车配件等产业的电镀配套和节能环保产业。潼南工业布局逐渐完善、结构更趋合理。2018年,潼南工业园区控制性规划总面积 29.2平方公里,建成投产总面积10.3平方公里,标准化厂房累计建成面积10万平方米;规模以上工业实现规模以上工业产值271.9亿元,同比增长43.6%,占全区的81.8%,工业集中度较高,工业主战场地位明显突出。

(五)工业经济效益逐步提升

改革开放后,潼南工业虽经历了高速发展的几个阶段。但进入20世纪90年代后,工业企业特别是国有企业利润率下降,并出现大面积亏损现象。在抓大放小、产业结构调整、减轻企业负担、建立现代企业制度等改革措施推动下,潼南工业经济效益逐渐改善。从现有规模以上工业主要经济指标来看,1998年,潼南规模以上工业实现销售收入3亿元,实现利润亏损1758万元,实现利税总额为负的334万元。2018年,潼南规模以上工业实现主营业务收入(销售收入)327.7亿元,实现利润总额34.4亿元,实现利税总额47.6亿元。2018年主营业务收入是1998年的109.2倍,主营业务收入年均增长21.4%。从工业的负债水平和利润水平等相对指标来看,2000年,潼南规上工业资产负债率高达66.9%,2018年资产负债率为43.9%,降低23个百分点,说明潼南工业企业近二十年来,所承担包袱更小、压力更弱、杠杆更轻;1998年,潼南规上工业利润率为-5.8%,2018年利润率为10.5%,提高了16.3个百分点,表明近二十年来,潼南工业企业生产效率更高、效益更优、盈利更强。

(六)工业社会效益凸显

工业经济发展除了在促进GDP增长、增加税收等方面发挥的经济效益外,在增加就业、提高居民收入、保持社会稳定等方面发挥着积极的社会效益。一是有效促进就业。1998年末,潼南规上工业从业人员年平均人数为5926人;2018年末,规模以上工业从业人员年平均数达到2.56万人是1998年的4.3倍。二是有效促进居民增收。1998年,潼南职工平均工资为0.5万元/人;到2018年,潼南工业企业职工平均工资为4.66万元/年,2018年工业从业人员平均工资是1998年的9.3倍。

回顾新中国成立70周年,潼南工业经济发展成绩令人振奋。展望未来,党的十九大已为我们绘制了全面建成小康社会的宏伟蓝图。我们坚信,在区委、区政府的坚强领导下,全区上下将坚持以供给侧结构性改革为主线,不断做大做强做优以工业为主的实体经济,牢固树立工业“一业定乾坤”理念,坚定不移推动工业高质量发展,全力开拓潼南工业经济发展新局面。